【家庭学習の悩み】答えを見て宿題をする小学生への正しい対応法|セタ先生が解説

こんにちは。家庭教師のセタです。

今回は「小学4年生の子どもが明らかに答えを見て宿題をしている」「聞いても嘘をついて見ていないと言う」というご相談にお答えします。

家庭学習を見ていると、どの家庭でも一度は通る道かもしれません。

ただ、この時期の対応で“勉強の姿勢”が大きく変わることもあります。

答えは事前に回収しておくのがベスト

まずおすすめの方法は、親御さんが答えを先に回収しておくことです。

お子さんが宿題を解き終わったあとに、確認用として答えを返す形が理想です。

答えが手の届くところにあると、どうしても「分からないところはすぐに見てしまう」という癖がついてしまいます。

これは一度身につくと、後から直すのが難しくなります。

答えを見てしまうクセの怖さ

学校のテストや入試本番では、当然ながら答えは手元にありません。

それなのに“答えを見ることに慣れてしまう”と、実際に問題を解けていても「本当に合っているのかな」と不安になってしまい、答えを変えてしまうことがあります。

また、分からない問題に直面したときにすぐ諦めてしまったり、他の問題に集中できなくなったりと、学習態度にも影響が出てきます。

嘘をつくのは防衛反応の一種

「答えを見たでしょ?」と聞いても、子どもが「見てない」と嘘をつくことがあります。

これは反抗ではなく、叱られたくないという防衛反応である場合が多いです。

怒るよりも、「答えを見ると自分の力で考える練習ができなくなるよ」と calmly に伝えることが大切です。

“悪いこと”ではなく、“もったいないこと”として伝えると、子どもも素直に受け入れやすくなります。

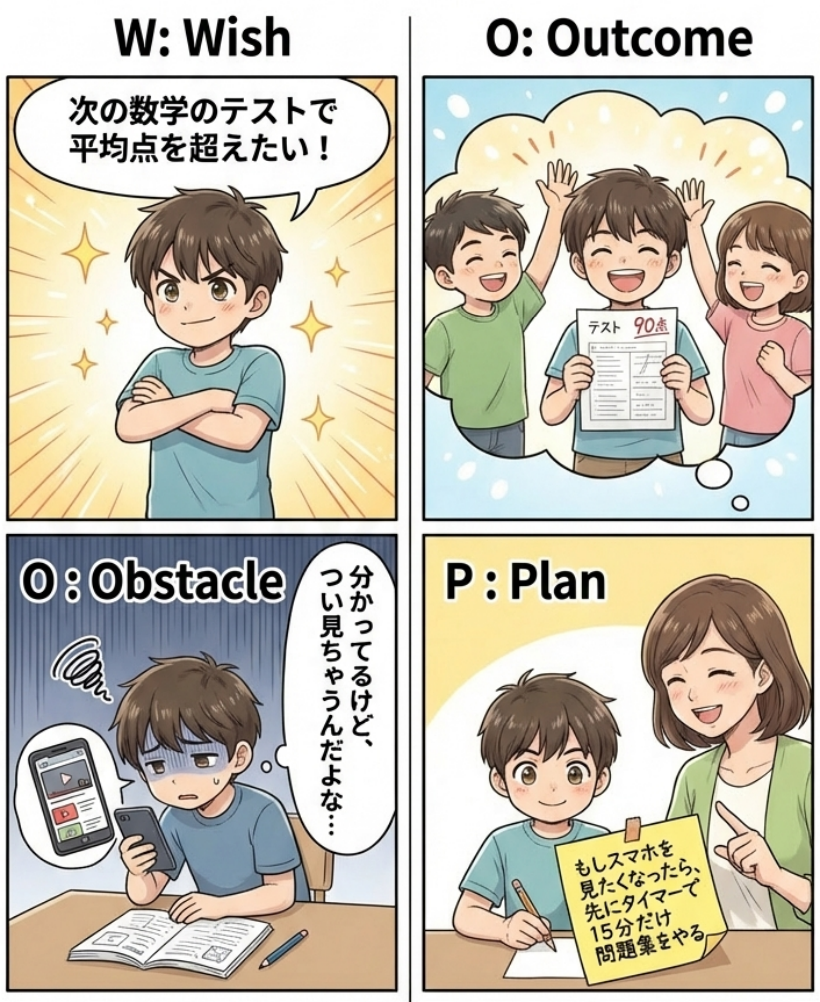

習慣を変えるために大切なこと

お子さんが安心して考えられる環境をつくり、「わからないときは答えを見ずに一緒に考えよう」という姿勢を見せてあげましょう。

早いうちから「まずは自分の力でやってみる」という習慣をつけることが、後の学力にも大きく影響します。

小さなステップの積み重ねが、“自信をもって考えられる子”を育てます。

セタ先生からひとこと

私は「勉強キライを、勉強スキに変える」をテーマに活動しています。

勉強が嫌いな子ほど、実は“できた瞬間”を喜ぶ力を持っています。

だからこそ、その瞬間を奪わないように、答えに頼らず考える時間を大切にしてあげてください。

それが、将来の大きな学びの力につながります。