家庭教師を勧めるタイミングと伝え方|子どもの“やる気スイッチ”を押す方法

こんにちは。個人家庭教師のセタです。

今回は視聴者の方からよくいただく質問、「子どもに家庭教師をつけたいけど、どうやって勧めたらやる気になりますか?」というテーマについてお話しします。

「家庭教師をつける=勉強させる」というイメージが先行すると、どうしても子どもは身構えてしまいます。ですが、勧め方を少し工夫するだけで、お子さんのやる気を自然に引き出すことができます。

子どものやる気を出すコツは「欲しいもので釣る」こと

一見すると聞こえが悪いかもしれませんが、実はこれは心理的な報酬の活用という非常に効果的な方法です。

私自身、学生時代に母親からこの方法でやる気を引き出され、効果は絶大でした。

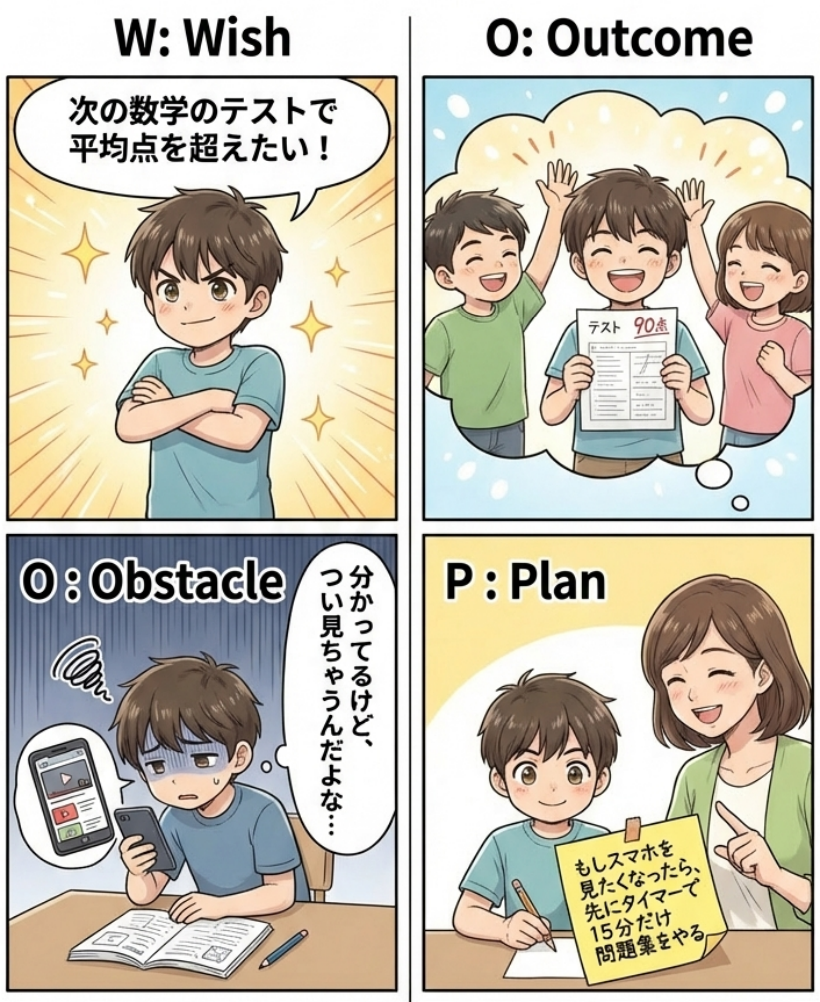

たとえば、お子さんが欲しいゲームソフトがあるとします。このとき、こう言ってみてください。

「次のテストで90点以上取れたら、ゲームソフトを買ってあげるよ。」

このように目標と報酬を結びつけると、子どもは「やってみよう」という気持ちになります。さらに、ここで次のような一言を添えるとより効果的です。

「もし勉強がわからなかったら、家庭教師お願いしてもいいよ。やってみる?」

この段階で子どもは“ごほうびへの期待”と“成功体験を積みたい気持ち”の両方を持っています。

勉強へのモチベーションが高い状態で「家庭教師をつける」という選択肢を提示すると、自然と前向きに受け入れやすくなるのです。

「勉強しなさい」と言うよりも「挑戦してみる?」の方が響く理由

多くの親御さんがつい口にしてしまう言葉が「勉強しなさい」。しかしこれは命令として受け取られるため、やる気のスイッチを押すどころか、逆効果になることがあります。

一方で、「やってみる?」「チャレンジしてみようか?」というような提案型の言葉は、子どもに“自分で選んだ”という感覚を与えます。この「自己決定感」が、モチベーションを高める重要な要素です。

心理学的にも、人は自分で選んだことに対しては責任感と継続力を持ちやすいとされています。ですから、親御さんが“押しつける”のではなく、“選ばせる”姿勢を持つことが大切です。

モチベーションを保つための家庭内サポート

家庭教師をつけたあとも、モチベーションを維持するためには家庭での関わり方が大切です。

小さな達成を褒める(点数アップや宿題完了など)、家庭教師の先生と子どもの相性を確認する、「何を勉強したの?」と興味を持って聞く、ご褒美は“努力の結果”とセットにする。

こうした関わりが、「頑張ったら報われる」「応援されている」と感じる原動力になります。

まとめ

子どものやる気を引き出すには「欲しいもので釣る」戦略が効果的です。命令ではなく提案型の言葉を使い、勉強を押しつけず“自分で選んだ”という感覚を与えましょう。そして、成果を褒める・先生と連携することでモチベーションを維持できます。

「家庭教師をつけたいけど、嫌がられそうで言いづらい…」という方は、ぜひ今日お伝えした方法を試してみてください。お子さんの“やる気スイッチ”は、意外と身近なところにあります。