今の中学生の学力低下は本当か?教育現場の現状と今後の課題を考える

こんにちは。家庭教師のセタです。

SNSでも話題になっている「今の中学2年生が来年の全国学力調査でとんでもない結果を出すのでは」というテーマについて、教育現場の視点から解説します。

私自身、日々中高生の指導に携わる中で、学力の二極化を実感しています。

今回はその背景と、今後の教育に必要な視点をお伝えします。

中学生の学力は本当に下がっているのか

全国学力調査の結果を見ても、平均点は年々じわじわと低下傾向にあります。

特に「文章を読み取る力」や「思考力・表現力」を問う問題で苦戦する生徒が増えています。

もちろん「今の中2が歴史的に最低になる」と断言はできませんが、小中学生の学力低下傾向は無視できない現実です。

これは決して子どもたちの能力が下がったという話ではなく、学びを取り巻く環境の変化が大きく影響しています。

教師不足が授業の質を下げている

まず大きな問題が、教育現場の人手不足です。

教師の長時間労働やサービス残業、給与水準の低さなどが原因で、新卒で教職を目指す若者が減っています。

私の知人にも教育学部を卒業した人がいますが、実際に教師になる人はごく一部。

多くは地方公務員や一般企業に就職しています。

この結果、学校では1人の先生が担当する生徒数が増え、一人ひとりに目を配る余裕がなくなっているのが現状です。

サポートが十分に行き届かないことで、授業の質や生徒の理解度に影響が出てしまいます。

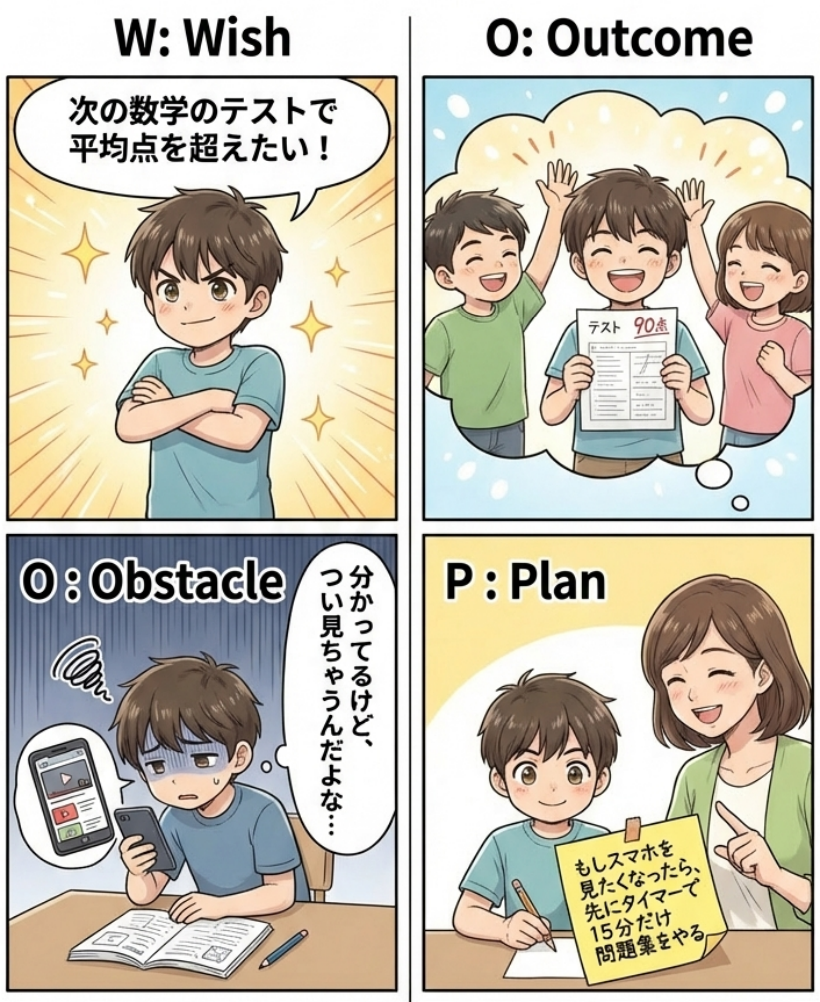

スマートフォンの普及と学習時間の減少

もう一つの要因は、スマホの普及です。今では小学校低学年でもスマートフォンやタブレットを持つお子さんが珍しくありません。

SNSや動画コンテンツの影響で、1日のうち「スマホを触っている時間」が圧倒的に増えています。

その分、勉強に充てる時間や集中力が奪われているのが実情です。

さらに、スマホによる短時間・断片的な情報の摂取が増えた結果、「長文を読めない」「論理的に考えられない」といった傾向も見られます。

今後の教育に求められるもの

これからの時代、単に「知識を詰め込む教育」では限界があります。

学校・家庭・個人指導が連携して、学び方を教える教育が求められます。

- 生徒が「なぜ勉強するのか」を理解できるようにする

- テスト対策よりも「考える力」「表現する力」を育てる

- 家庭でもスマホ利用時間をコントロールし、学習時間を確保する

また、家庭教師や個別指導の役割も今後さらに重要になります。学校だけでは補えない部分を、一対一のサポートで埋めていく時代です。

まとめ

・中学生の学力は確実に二極化しており、平均的には下がりつつある

・教師不足やスマホの普及が主な原因

・「知識」よりも「学ぶ力」を育てる教育が今後の鍵